対馬旅行・2日目 ― 2013年09月29日 10時23分

2日目の朝、7時に目が覚めたけど、8時くらいにようやく起き上がる、8時半過ぎに食堂に行くと、すでにみんなは終わっていて、私と同室のIさんの二人だけ残っていた。私はコーヒーだけもらった。そして12時半に港に集合ということで、街歩きに出かけることに。

堀川沿いにきれいなタイル絵。これも朝鮮通信使の入港の絵。

堀川沿いにきれいなタイル絵。これも朝鮮通信使の入港の絵。

ホテルで教えてもらった方向に歩くと、なんだかすごい建物が。半井桃水館。?。どこかで聞いたことがある名前。そうだ司馬遼太郎の、「壱岐・対馬の道」に出ていた人だ。

樋口一葉の小説の先生にして、想い人。本人はあまり小説は売れなかったらしいけれど、彼女が超有名。

このあたり一帯の中村地区は武家屋敷あとで、石垣が修復保存されていた。石の色が対馬特有の色ですね。臼杵の場合、凝灰岩(阿蘇の噴火で積もった灰が固まったもの)で濃いネズミ色で暗い、こちらは色のバリエーションが豊富で明るい。

ここから10分ほど、ホテルからゆっくり歩いて30分。今日第一の目的地についた。

昨日資料館で見た雨森芳洲のお墓がある長寿院。

左手から山に入り、こういう竹藪の中の階段を上ります。昨日の山のぼりに比べたらずいぶん楽です。10分くらいで到着。

これがお墓。一段高いのが先生のお墓、その周りに家族や弟子のお墓。竹の風にそよぐ、サラサラいう音と竹の幹があたるカラカラという音が気持ちいい。イ・ヨンエ(チャングムを演じた人)の「春の日は過ぎゆく」という映画の一シーンのよう。

また同じ道を引き返す。なかなかいい色合いです。

途中から大通りに沿って歩きます。八幡宮神社です。三つのお社が祭られていました。

脇道に入るとこういう立派な石垣のお宅も。こちらは石が落ち着いています。

その先で同僚2人に出会い、以後同行します。久しぶりに彼岸花を見ました。

対馬の藩主宗家の代々のお墓のある万松院(ばんしょういん)です。

謂れ。

百雁木(ひゃくがんぎ)。この階段を上るとお墓のある地域に出ます。途中興ざめなBGMが流れていました。自然の音の方がいいと思うのですけどねえ・・・観光協会のメールしてみようか?

大杉。こんなでかいのが3本ありました。

藩主のお墓。こういうのが数十メートルにわたりずらっと続いています。

下の方の竹藪と彼岸花。

万松院入口の彼岸花を別の角度から。

下に降ります。右の建物は対馬市交流センター。ここに行けば、地図とかあるかと思い昨日立ち寄ったのだけれど、中は単なるショッピングセンターなのでした。上の方に教育委員会が入っているようです。他の人に聞くとトイレはきれいで広く立派だったそうです。なるほどそういう使い方をすればいいんですね。

あ、そうそう、建物の左手に見える山の上の白いところが昨日登った石垣のあるところです。右から三の丸、二の丸。真ん中の山の頂上が本丸のある清水山210mです。

あ、そうそう、建物の左手に見える山の上の白いところが昨日登った石垣のあるところです。右から三の丸、二の丸。真ん中の山の頂上が本丸のある清水山210mです。

この後、電話が入り、予算が余ったので、お昼はみんなで食べるということで大きな料理屋へ入りました。茶わん蒸しまでついた立派なご膳でした。対馬は料理がうまい。

で、ぞろぞろと港は。対馬フェリーターミナル。お土産売り場はごく小さい。その前の対馬名物のかす巻を有名店の小売所まで行って買っておいてよかった。

で、ぞろぞろと港は。対馬フェリーターミナル。お土産売り場はごく小さい。その前の対馬名物のかす巻を有名店の小売所まで行って買っておいてよかった。

で、帰りはこのジェットフォイル。ビーナス2号。韓国に行くビートルと同じつくりです。速い。

息まで1時間5分、10分停船、博多まで同じく1時間5分。都合2時間20分。フェリーのちょうど半分の時間です。このくらいなら退屈することもありません。釜山へ行くのに博多から2時間55分ですから、それよりやや近いです。飛行機ならほんの20分なんですけどね。

ということで、一人自由行動を許してもらって、当初の目的を果たせました。夜も楽しめたし、食事がおいしかったこともあって、いい思い出となりました。また行きたいです。仕事ではよくいくのですが、年次点検の応援ですから、終わればすぐ帰るだけでした。

今度はバイクをフェリーに積んで行ってきましょう。まず壱岐からですね。

ということで、一人自由行動を許してもらって、当初の目的を果たせました。夜も楽しめたし、食事がおいしかったこともあって、いい思い出となりました。また行きたいです。仕事ではよくいくのですが、年次点検の応援ですから、終わればすぐ帰るだけでした。

今度はバイクをフェリーに積んで行ってきましょう。まず壱岐からですね。

川古の大楠 ― 2013年01月31日 23時10分

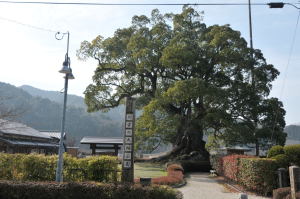

最後の目的地、川古の大楠公園です。道の駅山内からナビにまかせて20分くらいで着きました。背中のほうに小さい駐車場がありましたが、国道沿いにもっとでっかいのがあったようです。

全国第5位の大楠です。目の高さ1,5mの幹の太さで測ります。ですから杉などは樹高が高いですが、太さで楠に負けるようです。

全体の感じ。周囲をぐるっと歩道が囲んでいます。樹には触れません。

この格好が一番いいと思いました。

根っこの部分。

一番日の当たっているほうから。

中が祠になっていて、祀られています。

向こうに見えるのが、お土産などを売っている為朝館。その理由はあとで。

上の写真で私の右手にあるお堂。観音堂。

扉の間から撮ってみました。左手の箱の中のが小さい仏像です。

お土産館の横の水車がありました。俳句の碑も。

大きな水車です。水をくみ上げるわけではないので、板は平らの板です。結構速く回っていました。

その横から見学できる窓があったので覗いてみました。リズミカルに杵が上下していました。

お土産館の外にからくり人形劇があると書いてありました。10時、12時、3時には無料だそうですが、望めばそれ以外の時間でも見せてもらえるそうです。ただし有料で1回300円だとかで、お願いしましました。一人で見ました。お店の入り口のカーテンを閉め切って館内が暗くなります。横2m高さ1m位の舞台がガラス戸の中にできていて、琵琶法師が出てきて物語が始まります。昔この地方を荒らしていた黒髪山に住む大蛇がいました。退治しようと出ていくと隠れて見つかりません。それでお姫様を囮にしておびき出しました。

この地方に流されて来て、この地の領主にかくまわれていた源為朝が出て大弓で大蛇を退治しました。その後都へ報告に上がり、領主も源為朝も大変なおほめに預かり、その後この地方は大変栄えました。めでたしめでたし。およそ10分ほどの上演でした。

思っていたより、きれいで新しかったです。それもそのはず、このお土産館ができたのが公園を整備した平成7年だそうです。

さあて帰りましょう。と時計を見るとまだ13時15分でした。武雄北方から高速に乗り家に帰り着いたのが14時35分。朝9時10分に出ましたから、およそ5時間20分のツーリングでした。走行距離は185キロでした。

今日は最高気温15度ということで、朝こそ寒かったですが、途中でネックウォーマーとチョッキを脱ぎました。さすがに帰りの高速に乗る前にネックウォーマーだけつけましたが、全く寒くありませんでした。なかなかいい気晴らしになりました。

2月にも1回くらい行けるといいのですが。

さあて帰りましょう。と時計を見るとまだ13時15分でした。武雄北方から高速に乗り家に帰り着いたのが14時35分。朝9時10分に出ましたから、およそ5時間20分のツーリングでした。走行距離は185キロでした。

今日は最高気温15度ということで、朝こそ寒かったですが、途中でネックウォーマーとチョッキを脱ぎました。さすがに帰りの高速に乗る前にネックウォーマーだけつけましたが、全く寒くありませんでした。なかなかいい気晴らしになりました。

2月にも1回くらい行けるといいのですが。

塚崎の大楠 ― 2013年01月31日 19時44分

次に塚崎の大楠に向かいます。下調べでは文化会館の北側にあるらしいことはわかっています。先ほどのおじさんに聞いた限りでは、歩いて行ける距離。道路標識もあるからすぐわかるとのことでした。一応駐車場のわきに文化会館の標識を見つけていたのでそこから細道をたどると、この銅像に出会いました。鍋島の分家の殿様のようです。

よく読んでみると、この殿様が開明派でやがて本家の鍋島を動かして文明開化に寄与したようです。

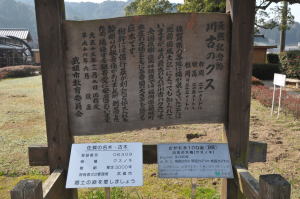

なかなか標識を見つけられないので、文化会館の外周に沿ってぐるっと歩いていると、民間のアパートの間に道があり、その先に小高い丘がありました。それに沿って歩くと文化会館の裏に出て、そこに標識がありました。そこから数分歩いて丘の上に出るとこの表札がありました。

見るも無残な姿です。でももし完全に残っていたら相当すごい樹だろうと思います。

幹の上のほうは全くありません。

中はこのように空洞になっていて入ることができます。今にも潰れそうという感じは全くありません。

中に切株の椅子が2脚。ワンカップの酒が置いてありました。

中から外を見たところ。

上を見上げたところ。

でも角度を変えてみれば、この中が空洞なんて全く思えません。

力強い根っこです。

標識のところまで歩いて、来た方向と反対に歩いていくと、武雄神社の前の通りに出ました。なるほど、案内標識がありました。駐車場の案内板には、佐賀の窯元の案内図はありましたが、楠の木の位置図はありませんでした。ちょっと残念かな?

次に大楠を見に行く前に、反対方向ですが、近くの道の駅に立ち寄ることにしました。道の駅「山内」。7キロほどでした。

次に大楠を見に行く前に、反対方向ですが、近くの道の駅に立ち寄ることにしました。道の駅「山内」。7キロほどでした。

黒米が有名だそうです。黒米アンパンなるものを見つけたので、佐賀の牛乳を買って昼食にしました。とてもおいしかったです。パンの白いところに小さな黒い粒が点々と入っていました。

ツーリング中はあまりおなかがすかないので、この程度で十分でした。

ナビに次の場所名を入れるのですが、なかなかヒットしません。住所検索してもヒットしません。地番の7843というのが出ず、7646とかがありましたので、ここまで行けばわかるだろうと、出発します。

と、ここで年配の男性に声をかけられ、バイクについていろいろ聞かれました。私より5つくらい上かな?乗りたそうでしたが、手が出ないという感じでした。私も去年思い切って免許を取り、乗り始めてよかったなあと感じました。

ナビに次の場所名を入れるのですが、なかなかヒットしません。住所検索してもヒットしません。地番の7843というのが出ず、7646とかがありましたので、ここまで行けばわかるだろうと、出発します。

と、ここで年配の男性に声をかけられ、バイクについていろいろ聞かれました。私より5つくらい上かな?乗りたそうでしたが、手が出ないという感じでした。私も去年思い切って免許を取り、乗り始めてよかったなあと感じました。

武雄の大楠 ― 2013年01月31日 16時59分

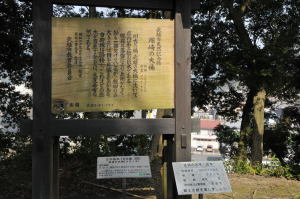

今日は久しぶりにいいお天気が続いたので、この前の休日出勤の半代休と半休を合わせて取って、佐賀県武雄市に大楠を見に行ってきました。武雄市にはたくさんの楠木がありますが、全国で5位、7位という大楠があるのです。その一つがこの武雄市にある武雄神社のご神木の大楠です。わかりやすかったので、まずここを一番目の目的地にしました。

長崎自動車道を武雄北方インターで降り、34号線を武雄高校前で左折、すぐ右手に神社の案内が見え、左手に大きな駐車場があったので、バイクを止めました。おおよそ90km、1時間半の走行です。

道路の手前から神社のほうを見ています。

長崎自動車道を武雄北方インターで降り、34号線を武雄高校前で左折、すぐ右手に神社の案内が見え、左手に大きな駐車場があったので、バイクを止めました。おおよそ90km、1時間半の走行です。

道路の手前から神社のほうを見ています。

まっすぐ入り、すぐ左手に曲がると、右手の上のほうに、この鳥居が見えます。茅の輪がありました。本殿にお参りしました。まず一礼。その後お賽銭を入れて鈴を鳴らす。そのあと二礼、二拍手、一礼。最後にもう一度一礼して下がります。

そのあと、手水所をみつけました。順番がなっていませんね。

本殿の左手をぐるっと回ると下り坂があり、それを下るとこの道に出ます。100m位あるかな?野鳥がたくさん鳴いています。のどか。

本殿の左手をぐるっと回ると下り坂があり、それを下るとこの道に出ます。100m位あるかな?野鳥がたくさん鳴いています。のどか。

右手が竹林、左手が杉林という中を50m位歩くと、つきあたりがぽかっと広がります。

うわ、これだ。

うわ、これだ。

柵があったのでまず左手から。

正面から。木の枝はあまり茂っていない。正面下に空洞。12畳ほどあり中に天神が祭られているとか。柵の中に入りたい衝動に駆られる。どうしようかなと思っていたら、後ろから「こんにちは」と声をかけられた。いいタイミング。ほかの大楠の場所を教えていただいた。近くの方みたい。毎日ここに来るのが日課という感じ。手を合わせてお参りいしている。

全国巨木第7位。樹齢3000年以上。樹高30m、幹回り20m、枝張り東西30m、南北33mだとか。すごいですねえ。3000年ですよ。

できれば、階段を上がって、中に座ってみたかったです。どんな感じでしょうねえ。

また神社に戻ります。市内最古の神社だそうですが、コンクリートで立て直してあるようです。白い塗装にびっくりしました。

次の大楠が近くにあるそうなので、探索中。左手の車の中にバイクを止めてあります。向こうの山は御船山。

今日は大楠を撮るので、ニコンD300に12-24mmF4というレンズを付けてきました。フルサイズ換算で18-36mmになります。失敗したと思いました。確かに樹全体は入るのですが、迫力がなくなるのです。柵があるために近づけず24mm(36mm)では足りない、と思いました。念のため17-55mmを持っていこうかなとは思ったのですが、今朝になっておいてきてしまいました。残念。

フィルムで撮ってみた ― 2012年12月01日 08時21分

10月初旬、妹の嫁ぎ先のお父さんが亡くなられました。49日が過ぎた11月下旬、遺品としてお父さんの愛用のフィルムカメラを7台ほどいただきました。

一番古いものは1960年ころのものですが、新しいものは1980年ころのもので、保存状態が非常によく、無水アルコールで拭き上げ、動作チェックをしたところほとんど異常なく、使えそうだとわかりました。

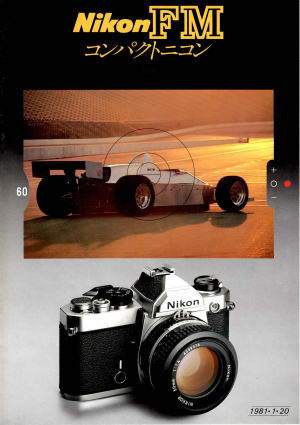

ということで、今度の銀杏の撮影(内野の大銀杏、櫛田神社の銀杏)に持ち出したのがニコンFMというフルマニュアルのフィルムカメラです。

使用カメラ: ニコン FM (フルマニュアル)、露出計あり

レンズ:ニッコールAi-S 28mm F2.8

フィルム: 富士フィルム カラーネガ スーパープレミアム400(ISO400)

一番古いものは1960年ころのものですが、新しいものは1980年ころのもので、保存状態が非常によく、無水アルコールで拭き上げ、動作チェックをしたところほとんど異常なく、使えそうだとわかりました。

ということで、今度の銀杏の撮影(内野の大銀杏、櫛田神社の銀杏)に持ち出したのがニコンFMというフルマニュアルのフィルムカメラです。

使用カメラ: ニコン FM (フルマニュアル)、露出計あり

レンズ:ニッコールAi-S 28mm F2.8

フィルム: 富士フィルム カラーネガ スーパープレミアム400(ISO400)

これは、当時私が集めていたカメラのカタログです。プリンターでスキャンしました。

内野の大銀杏(11月26日月曜午後 雨のち曇り)

内野の大銀杏(11月26日月曜午後 雨のち曇り)

筑前内野駅前の通り、筑前葛屋の前。

櫛田神社の銀杏((11月28日水曜午後 曇り)

いかがでしょうか?30年前のカメラとレンズにしてはとてもよく写っていると思いませんか?

全体的に青っぽいのは天候が雨の後の曇りということで、色温度が高くなっています。これはアンバー系(少し茶色っぽい)のフィルターを付けて色温度を下げてやることでもう少し集成できます。

ここがデジタルカメラと違うところです。デジタルならホワイトバランスというもので調節できますね?

それと心配していたのがこれ(下の写真)。右端に白っぽい部分がありますが、幽霊ではありません。いわゆる「光線びき」というもので、カメラの裏ぶたの隙間から光が漏れたものです。

ただすべてのものに出ているわけでもなく、36枚撮りで6枚ほど。場所は同じですが、量が違いますし、出てくるリズム(3枚置き、5枚置きとか)が一定ではありませんので、もしかしたら現像の過程によるものかな?と思いネガを確認しましたが、やはり光線引きのようです。

これくらいだからまだいいとしましょう。もう少しひどくなったら、遮蔽用のモール(細いフェルト状のもの)を取り換えましょう。

全体的に青っぽいのは天候が雨の後の曇りということで、色温度が高くなっています。これはアンバー系(少し茶色っぽい)のフィルターを付けて色温度を下げてやることでもう少し集成できます。

ここがデジタルカメラと違うところです。デジタルならホワイトバランスというもので調節できますね?

それと心配していたのがこれ(下の写真)。右端に白っぽい部分がありますが、幽霊ではありません。いわゆる「光線びき」というもので、カメラの裏ぶたの隙間から光が漏れたものです。

ただすべてのものに出ているわけでもなく、36枚撮りで6枚ほど。場所は同じですが、量が違いますし、出てくるリズム(3枚置き、5枚置きとか)が一定ではありませんので、もしかしたら現像の過程によるものかな?と思いネガを確認しましたが、やはり光線引きのようです。

これくらいだからまだいいとしましょう。もう少しひどくなったら、遮蔽用のモール(細いフェルト状のもの)を取り換えましょう。

それとは反対に驚いたのがこの写真(↓)です。道路に落ちた紅葉の葉っぱの先端部分まできちんと写っています。それも画面の一番端っこまでです。これは上の写真の下の部分の右半分です。右端が上の写真の右端です。どの葉っぱもきれいに写っています。

昔の単焦点レンズの素晴らしさを感じました。このレンズは80年代初めに私が買ったものです。

ただ全体に感じたのが、フィルムの解像度が昔より相当良くなっているということです。昔の写真に比べて、細かいところまできっちり写っています。昔のISO100(昔はASA100といっていました)より、細かく写っていると思います。まあネガの場合ですが。

それからパソコンへの取り込みですが、フィルムの現像焼き付けと同時にデーターをCDに焼いてもらいました。ですからすぐパソコンで見ることができます。

ただサイズが200万画素相当(1枚当たり1840 X 1282 ピクセル、72,0 X 72.0dpi 1.347MB)と幾分小さ目です。これははがきサイズでプリントするのにふさわしい大きさです。パソコンで遊ぶ分には十分だと思います。

それと私が最初に父から買ってもらった(1979年12月頃)のが下のニコンFEです。これはマニュアルカメラですが、絞り優先オートというもので、絞りを決めておけばその場の光の状態をカメラが測定してシャッター速度を調節してくれるという機能がついています。

もちろん露出はその場で撮影する前に多少調節したくなりますので、マニュアルで調節はできます。

私のFEは今も動きますが、光線引きがひどくなっていて、実際に撮影するとほとんどの駒に光が入り実用になりません。ヨドバシカメラでモルトはすでに買ってきてありますのでそのうち修理してみようかと思っています。

ただ全体に感じたのが、フィルムの解像度が昔より相当良くなっているということです。昔の写真に比べて、細かいところまできっちり写っています。昔のISO100(昔はASA100といっていました)より、細かく写っていると思います。まあネガの場合ですが。

それからパソコンへの取り込みですが、フィルムの現像焼き付けと同時にデーターをCDに焼いてもらいました。ですからすぐパソコンで見ることができます。

ただサイズが200万画素相当(1枚当たり1840 X 1282 ピクセル、72,0 X 72.0dpi 1.347MB)と幾分小さ目です。これははがきサイズでプリントするのにふさわしい大きさです。パソコンで遊ぶ分には十分だと思います。

それと私が最初に父から買ってもらった(1979年12月頃)のが下のニコンFEです。これはマニュアルカメラですが、絞り優先オートというもので、絞りを決めておけばその場の光の状態をカメラが測定してシャッター速度を調節してくれるという機能がついています。

もちろん露出はその場で撮影する前に多少調節したくなりますので、マニュアルで調節はできます。

私のFEは今も動きますが、光線引きがひどくなっていて、実際に撮影するとほとんどの駒に光が入り実用になりません。ヨドバシカメラでモルトはすでに買ってきてありますのでそのうち修理してみようかと思っています。

こういうカタログをよく保存してあるものですねえ。物持ちの良さがわかります。ははは。

長男が生まれたときはこのカメラで、誕生以来毎日1年間3枚ずつ撮り続けたものです。

50mmF1.4だけだったので次に28mmF2.8を、次に80-200mmF4のズームを買いました。その後カメラがAFになりましたが、養育費に小遣いを削られ、またバイクを買ったこともあり、カメラはカタログ集めになりました。

あれから30年。今またこうしてフィルムカメラに興味が戻ってきたときに、偶然大型バイクに乗っているというのも奇遇といえるかもしれません。やはり機械ものというか、マニュアルものが好きなのだと思います。

他にヤシカーDという二眼レフカメラももらったので、いまフィルムを詰めて待機中です。この次はこれで撮ってみるつもりです。またそのうちご紹介します。

最近のコメント